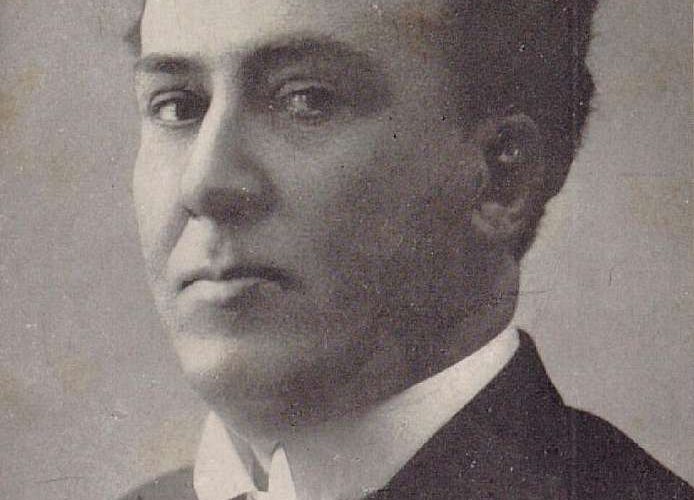

Figura crucial de nuestra literatura, sigue siendo uno de los autores más queridos por su condición paradigmática de hombre bueno y su trágico final lejos del país que reflejó como nadie.

TEXTO: JOSÉ MANUEL ANDRÉS

Pocos literatos españoles alcanzaron el reconocimiento universal y especialmente el cariño casi unánime de Antonio Machado, una de las cumbres de nuestras letras. Su trágico final en el exilio y la condición paradigmática de hombre bueno consolidaron la popularidad de un poeta que logró una hazaña casi imposible: capturar en su obra el alma de España.

Las luces y también las sombras de todo un país recorren las letras del escritor nacido en Sevilla en julio de 1875, hace ahora 150 años. Del hombre que por caprichos funestos del destino, encontró la muerte lejos de esa España que amó con sus infinitos matices.

Hermano del también literato Manuel Machado y del pintor José Machado, la infancia de Antonio estuvo marcada por los rasgos propios de su ciudad natal, esa urbe inconfundible que describió en muchos de sus poemas a través de los patios andaluces, el aroma de los limoneros, el rumor del agua de las fuentes, la brillante luminosidad del cielo o la ensoñación propia de las noches de verano.

De la ciudad hispalense los Machado se trasladaron a la bulliciosa Madrid cuando el abuelo Antonio, íntimo amigo y colaborador de Fernando Giner de los Ríos, superó una oposición a la cátedra de Zoografía de Articulaciones Vivientes y Fósiles en la Universidad Central de la capital española. Allí entró en la vida del futuro poeta la Institución Libre de Enseñanza, una experiencia pedagógica renovadora en la cultura española de la época que marcaría de forma indeleble el ideario intelectual de los hermanos Machado.

Son años marcados por una crítica situación económica familiar, que obligaron al padre, también Antonio, a hacer las Américas para ocupar un puesto de abogado en San Juan de Puerto Rico, una apuesta que no le otorgó la fortuna esperada sino una tuberculosis que acabó con su vida en 1893, cuando el joven Antonio todavía tenía 17 años. Dos años después, también murió el abuelo, soporte económico de una saga sumida en un auténtico descalabro financiero.

Los hermanos Machado se refugiaron entonces en la fascinante vida bohemia del Madrid de finales del siglo XIX. Era la cautivadora urbe de las tertulias literarias, los cafés de los artistas, los tablaos flamencos o el folclore de las corridas de toros. El ambiente brillante pero también absurdo e incluso mísero y marginal en el que se desarrolla el esperpento de Valle-Inclán o el camino hacia la locura de Sawa, amigo de Rubén Darío y del propio Manuel Machado.

El veinteañero Antonio incluso probó fortuna con el teatro antes de sentir la incontenible atracción de la atmósfera cultural de París. Llegó a la capital francesa en junio de 1899 y allí le esperaba su hermano Manuel. Trabajó en la Editorial Garnier y trató con figuras de la dimensión de Paul Verlaine, Oscar Wilde o Pío Baroja, antes de regresar a Madrid en octubre de ese año para introducirse de lleno en el círculo del modernismo junto a Rubén Darío, una de sus mayores influencias, o Juan Ramón Jiménez.

Soria y el amor de Leonor

Soria y el amor de Leonor

A medio camino entre Madrid y París publicó en 1903 su primer poemario, ‘Soledades’, posteriormente ampliado en 1907 por ‘Soledades. Galerías. Otros poemas’. También colaboró con revistas literarias del momento como Helios, Blanco y Negro o Alma Española antes de emprender el camino a Soria, la pequeña capital de provincia donde ejerció como maestro, en la que encontró el amor de Leonor y que descubrió un Antonio Machado nuevo. Allí el poeta cambió el modernismo y el simbolismo de la bohemia madrileña por el intimismo romántico de ‘Campos de Castilla’ (1912). Allí el escritor entró en contacto con otra realidad de España, la que desarrolló en su interior una visión regeneracionista y ética propia de la Generación del 98 a la que perteneció.

En agosto de 1912, el implacable fallecimiento de su esposa Leonor, víctima de la tuberculosis, cerró de forma abrupta una etapa de cinco años en Soria sin la cual sería imposible entender la obra de Antonio Machado. El poeta solicitó el traslado a Madrid pero solo encontró una vacante en Baeza para ejercer la docencia de gramática francesa. Trató de huir del peso de los recuerdos, pero encontró soledad y desesperación. En esta época difícil de su vida conoció a Federico García Lorca, entonces jovencísimo poeta también llamado a alcanzar el olimpo literario español pero igualmente condenado a un trágico final.

Antonio partió a Segovia en 1919, tras cursar por su propia cuenta la carrera de Filosofía y Letras entre 1915 y 1918. Ocupó la Cátedra de Francés del Instituto General y Técnico de la ciudad castellana, donde impartió clases hasta 1932, y la proximidad de Madrid multiplicó su vinculación con la vida cultural del país.

Asiduo de las tertulias literarias, Machado publicó ‘Nuevas canciones’ en 1924 y fue elegido miembro de la Real Academia Española en 1927 sin llegar a ocupar su silla. Un año después, conoció a la poetisa y dramaturga Pilar de Valderrama, la mujer con la que mantuvo una intensa relación epistolar y que bajo el nombre literario de Guiomar ejerció como musa y rejuveneció a un hombre que al fin había recuperado la ilusión perdida.

En Segovia sorprendió al poeta la proclamación de la Segunda República Española en 1931, momento histórico que identificó con la primavera y vivió con emoción mientras izaba la bandera tricolor en el ayuntamiento de la ciudad. El nuevo gobierno concedió a Antonio Machado una cátedra en Madrid, ciudad en la que permaneció hasta el violento estallido el 18 de julio de 1936 de la Guerra Civil, el terrible conflicto que arrasó España y condicionó los últimos días del literato que mejor supo capturar en sus letras el alma del país.

El exilio

El exilio

Machado, convencido por sus más cercanos amigos y la convulsión en la que vivía instalada la capital en mitad del asedio nacional, partió a finales de noviembre a Rocafort, en Valencia, donde en 1937 publicó ‘La Guerra’, su última obra, y donde mantuvo una intensa actividad a través de columnas, ensayos, discursos y poemas a pesar de su cada vez más deteriorado estado de salud.

En abril de 1938, el desarrollo del conflicto, cada día más desfavorable para el bando republicano y que ya amenazaba con aislar Valencia, llevó a Antonio y su familia a Barcelona, solo una parada intermedia sumida en la pobreza y las penurias de la guerra antes de emprender el camino del exilio.

Cansado, enfermo y sumido en la más absoluta tristeza, el poeta Antonio Machado cruzó la frontera con Francia en enero de 1939, en mitad de una huida caótica en la que hasta las maletas quedaron atrás. También España, que tan certeramente describió en su obra y que siempre pretendió renovar. Lejos de su país y exhausto, ya solo tuvo fuerzas para resistir unas semanas más junto a su madre en la pequeña localidad gala de Colliure. Allí murió de neumonía el 22 de febrero, solo tres días antes que la mujer que le dio la vida.

«Tengo un gran amor a España y una idea de España completamente negativa. Todo lo español me encanta y me indigna al mismo tiempo», dijo aquel que capturó en sus poemas el alma española, con su identidad, sus hermosos paisajes, su cainismo y sus problemas sociales. Esa contradicción encierra quizá la esencia de un país con todas sus luces y sus sombras, el país que pese a los amargos avatares del destino también ama a uno de sus más grandes poetas.